|

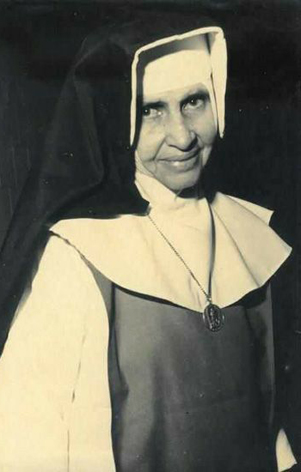

Maria Rita Lopes Pontes

vient au monde dans une famille de cinq enfants de Salvador de

Bahia, au Brésil. Son père est un croyant engagé

dans les œuvres caritatives. Rita perd sa mère à

six ans. C’est une enfant heureuse, au caractère

volontaire, intelligente et attentive à tout et à

tous. Elle aime accompagner son père à la messe

et prie dans sa chambre dès qu’elle le peut. En 1927,

l’adolescente songe à devenir religieuse pour servir

Jésus dans la personne des pauvres. Elle poursuit ses

études avec brio pour devenir institutrice, menant de

front son cursus scolaire, ses activités de charité

et une vie de prière d’une rare densité. Majeure,

elle entre chez les Sœurs missionnaires de l’Immaculée

Conception de la Mère de Dieu, congrégation apostolique

fondée quelques années plus tôt au Brésil,

et prend le nom de sœur Dulce. Trois ans plus tard, elle

fonde le premier mouvement ouvrier de Salvador de Bahia, avec

l’assentiment de ses supérieures et des autorités

épiscopales : l’Union ouvrière de Saint-François,

organisme prototype, qui lui servira de modèle au fil

des années pour étendre la charité à

l’infini. C’est une petite structure d’inspiration

franciscaine qui aide les travailleurs les plus humbles sur le

plan matériel et spirituel. L’année suivante,

elle fonde avec son confesseur un cercle ouvrier qui rassemble

déjà plusieurs dizaines de nécessiteux,

SDF, adolescents déscolarisés et femmes sans ressources.

En 1939, le collège Saint-Antoine ouvre ses portes dans

un quartier désargenté de Bahia. Des religieuses

viennent y faire la classe à des enfants sans le sou.

Sœur Dulce ne possède rien elle-même, mais

le matériel scolaire est offert de façon providentielle.

Parallèlement, elle continue de recueillir un nombre croissant

d’indigents. L’année 1949 marque la date du

célèbre épisode du « poulailler »

: avec l’autorisation de sa congrégation, elle regroupe

une soixantaine de malades dans un ancien poulailler qui jouxte

une communauté religieuse dans la ville. C’est le

point de départ de ce qui va devenir le plus grand hôpital

de Bahia. Devant elle, tous les obstacles semblent fondre comme

neige au soleil. C’est réellement sans moyens humains

et matériels qu’un projet d’une telle envergure

a été mené : sans argent, sans réseau,

sœur Dulce met sur pied en quelques années une structure

hospitalière qui, aujourd’hui, coûterait des

centaines de millions d’euros. Sœur Dulce, dont le

corps est demeuré incorrompu, a été béatifiée

le 22 mai 2011, puis coninisée le 13 octobre 2019. |

|